AI-Fiber:AI辅助静电纺丝开发

2025-08-29 · 4 min read

在科研领域,我们常常面临一个窘境:拥有各种强大但彼此孤立的分析工具。分析电镜图片用ImageJ,处理数据用Python脚本,进行预测建模又要另起炉灶。整个工作流是碎片化的,数据在不同软件间“手动”流转,效率低下且容易出错。

有没有可能,用一个统一、智能的入口,将这些复杂的工具整合起来,让研究人员只通过最自然的语言对话,就能完成从图像分析到性能预测的全过程?

这就是我的毕业设计项目——AI-Fiber——一个基于大语言模型(LLM)的智能电镜纺丝科研助手。

项目开源链接:https://github.com/breeeak/ai-fiber

在线体验地址:https://aifiber.tech

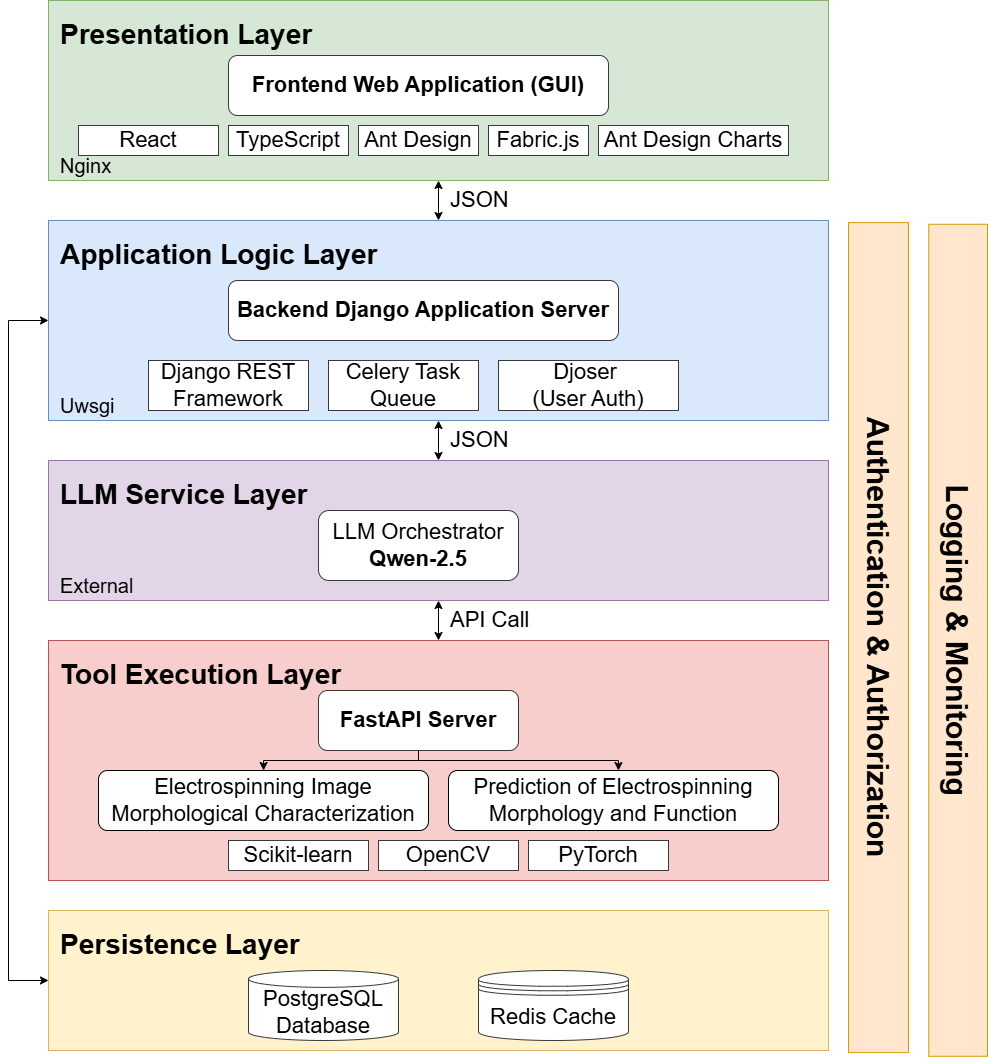

核心思想:“LLM + Tools”的黄金范式

当前的大语言模型(LLM)虽然在语言理解和生成上能力超群,但在进行需要高精度、高可靠性的科学计算时,仍存在“幻觉”和不准确的风险。直接让LLM去分析一张电镜图片并计算纤维直径,结果往往是不可信的。

因此,AI-Fiber的核心架构采用了LLM + Tools的范式。

- LLM 担当“智能大脑”:负责理解用户的自然语言指令,拆解任务,并决定调用哪个专业工具来执行。

- 专业算法担当“高效手脚”:我将前面开发的所有模型——从文献信息抽取(SpinSci-Ex)、比例尺识别(YOLO-OCR),到纤维分割(SAM-Fiber)和性能预测(LightGBM)——全部封装成了独立的、可通过API调用的“工具”。

这样一来,LLM只做它最擅长的事(理解与调度),而具体的科学计算则交由经过严格验证的专业模型来完成,实现了直观交互与科学严谨的完美结合。

功能展示:两个典型的科研场景

AI-Fiber是如何在实际工作中帮助研究人员的?让我们来看两个真实的案例。

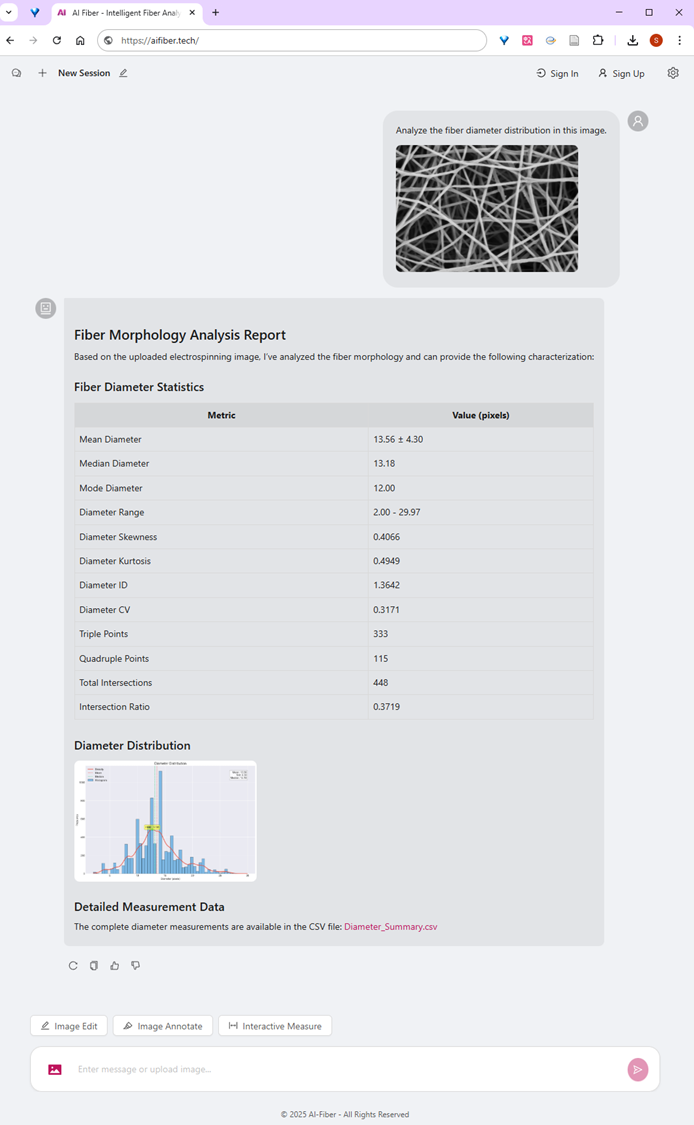

案例一:一句话完成显微图像的量化分析

过去,分析一张电镜图的纤维直径分布,需要经过打开软件、校准比例尺、图像分割、阈值调整、测量、统计等一系列繁琐步骤。

现在,用户只需上传图片,然后对AI-Fiber说:

“分析一下这张图里的纤维直径分布。”

AI-Fiber的LLM大脑会立刻理解这个指令,并自动调用后端的“图像形态学表征”工具。分析完成后,系统会直接在对话界面生成一份图文并茂的报告,包含各项统计数据(均值、方差等)和直方图,并提供原始数据的下载链接。

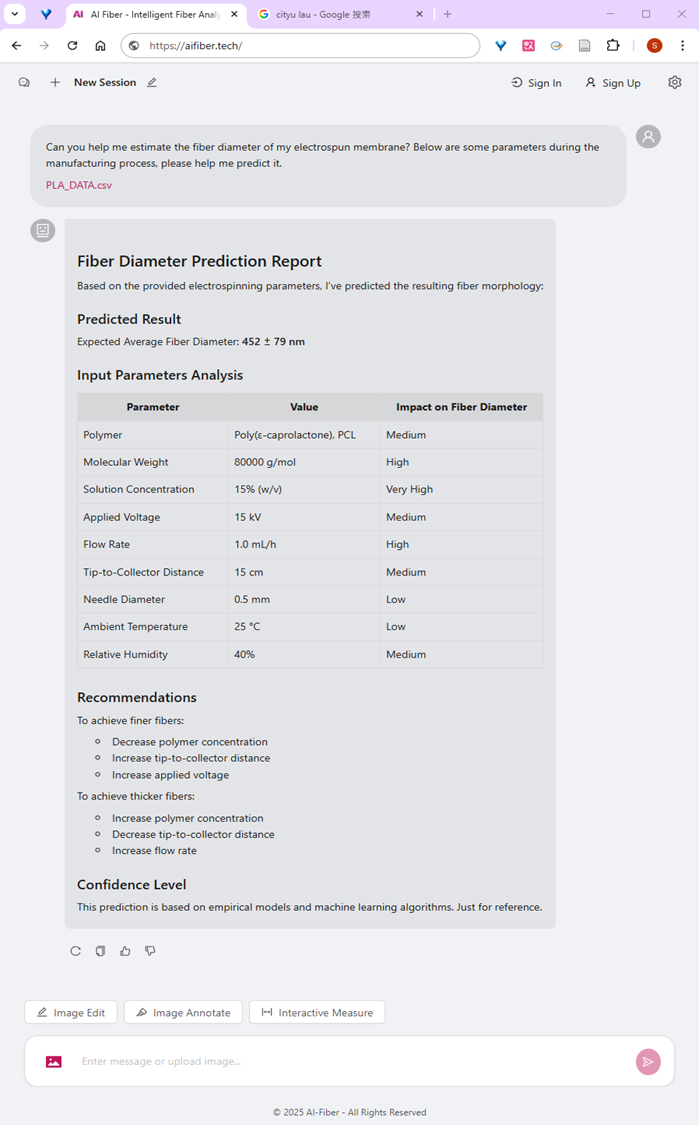

案例二:从“预测”到“指导”,成为你的智能实验伙伴

除了分析已有数据,AI-Fiber还能帮助研究人员进行实验设计。

用户可以输入一组工艺参数,并提问:

“预测一下这些参数下的纤维直径和拉伸强度。”

系统会调用后端的预测模型,给出一个包含不确定性区间的精准预测结果。更进一步,它还会分析各个参数对结果的影响程度,并给出具体的优化建议,比如“想要获得更细的纤维,可以尝试降低聚合物浓度或提高电压”。这展现了系统从“正向预测”迈向“逆向设计”的潜力。

总结

AI-Fiber项目不仅仅是将多个AI模型进行了简单的堆砌,而是通过LLM作为智能中枢,真正打造了一个统一、高效、低门槛的科研工作平台。它验证了“LLM+Tools”范式在垂直科学领域的巨大潜力,为未来构建更强大的“AI科学家”或“自动化实验室”提供了坚实的基础和实践蓝图。