SAM-Fiber:视觉大模型“解构”复杂纳米纤维网络

2025-08-28 · 3 min read

项目背景:纳米纤维分析的“老大难”问题

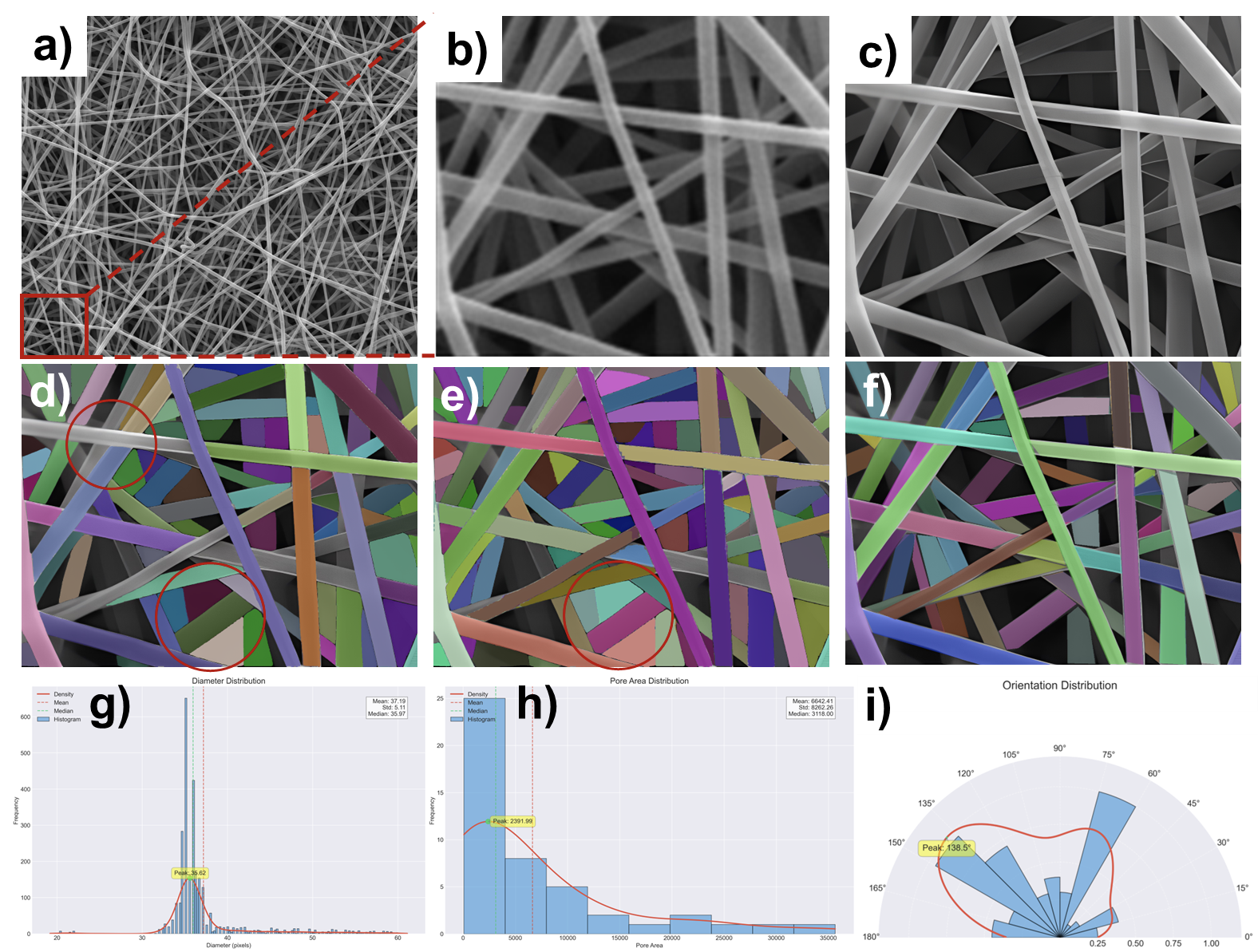

在先进材料科学中,静电纺纳米纤维的微观形态——如纤维直径、朝向和孔隙率——直接决定了其宏观性能。然而,精确分析这些形态特征却异常困难。传统的手动或半自动方法(如ImageJ插件)不仅效率低下、结果主观,而且在面对密集、重叠的纤维网络时常常力不从心。虽然标准的深度学习模型(如U-Net)提升了客观性,但它们通常需要大量像素级的手动标注数据,成本高昂且难以处理精细纤维的细节。

技术方案:SAM-Fiber,一个为纤维分析而生的智能框架

为攻克以上难题,本项目设计并实现了 SAM-Fiber (Segment Anything Model for Fiber) 框架。它并非简单地应用通用模型,而是通过一系列创新,将强大的视觉基础模型(SAM2)“改造”成一个专业的纤维分析工具。

该框架主要包含三大创新点:

- 细节增强预处理:在分割之前,通过 CLAHE 算法增强局部对比度,并利用一个微调过的 Real-ESRGAN 模型进行超分辨率处理,让原本模糊不清的精细纤维变得清晰可见,为后续精准分割打下基础。

- 创新的骨架自提示模块 (SPGen-S):直接应用SAM/SAM2模型面临的核心挑战是如何为密集、线性的纤维网络提供有效提示。为此,项目独创了 SPGen-S 模块。该模块能自动从预处理后的图像中提取纤维的“骨架”,并在骨架上生成稀疏的点状提示(Point Prompts),以极高的效率“指导”SAM2模型应该在哪里进行分割。

- 高效的模型微调策略:为节约计算资源并避免过拟合,项目仅对 SAM2 模型的“掩码解码器(Mask Decoder)”进行微调,冻结其强大的图像编码器。这一策略使得模型能够快速学会如何理解骨架提示,并将其转化为精确的纤维掩码。

成果与讨论

SAM-Fiber在真实的静电纺丝显微图像上取得了卓越的分割性能。

- 在量化指标上,SAM-Fiber 的mDice 达到 0.87,mIoU 达到 0.81,显著优于传统的ImageJ方法以及标准的U-Net和改编的UN-SAM模型。

- 更重要的是,高质量的分割结果可以直接转化为精确的形态学参数分析。

总结而言,SAM-Fiber项目成功地将一个通用的视觉基础模型,通过领域知识的巧妙注入(如骨架自提示)和一系列工程优化,适配并解决了一个具体且棘手的科学图像分析问题。它为纳米纤维的自动化、高通量和高精度表征提供了一个强大的新工具。